Lagaligopos.com – Aroma ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan dan kesangsian, menghiasi ruang politik akhir-akhir ini. Aneka pernyataan, protes, demonstrasi dan petisi oleh aneka kelompok masyarakat terhadap pemerintah menghiasi panggung politik harian.

Berbagai tuduhan tentang kebohongan, manipulasi, kepalsuan dan ketakjujuran menjadi perdebatan semantik dalam wacana politik mutakhir, yang memengaruhi persepsi, kesadaran, dan opini publik tentang makna demokrasi.

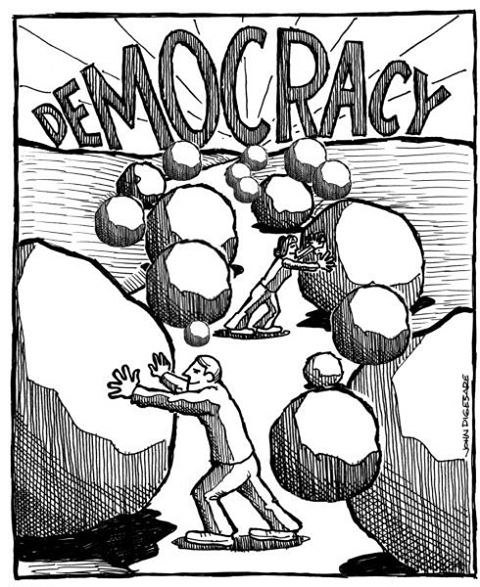

Ada kecurigaan publik bahwa selama ini bangsa ini hidup di alam demokrasi tak bertuan, di mana prinsip kekuasaan di tangan rakyat justru dimanipulasi oleh para elite politik yang, dengan memainkan aneka permainan kotor dan konsensus palsu, menyembunyikan kebenaran dari rakyat. Rakyat, yang sejatinya tuan dari sistem demokrasi, kini tak lain dari obyek demokrasi itu sendiri, yang suaranya tak pernah didengar, aspirasinya tak pernah disampaikan, dan keinginannya tak pernah diwujudkan.

Maka, aneka protes, demonstrasi, dan petisi dari aneka kelompok masyarakat terhadap pemerintah akhir-akhir ini dapat dilihat sebagai gejala tumbuhnya kesadaran baru tentang emansipasi demokratis, di mana rakyat ingin menunjukkan fungsi deliberatif sebagai kekuatan korektif penuntun demokrasi yang sejati.

Kekuatan rakyat, di satu pihak, tentu menimbulkan ketakutan pada elite-elite politik busuk, tetapi di pihak lain memberikan sebuah harapan akan masa depan politik yang lebih emansipatif.

Kamar gelap politik

Ruang demokrasi di atas tubuh bangsa layaknya sebuah kamar gelap, yang di dalamnya begitu banyak fakta ditutupi, konsensus diselubungi, dan kebenaran disembunyikan. Demokrasi adalah permainan kebenaran para elite politik, dengan memainkan bidak-bidak kepalsuan, manipulasi dan simulasi, serta memosisikan rakyat (demos) sebagai yang dihitung, tetapi tak masuk hitungan. Di dalam kamar gelap itulah aneka kepalsuan disembunyikan dari rakyat lewat politik pencitraan.

Rakyat memang selalu disebut, diatasnamakan, dan dihitung, tetapi tak pernah diperhitungkan karena tak pernah diberi hak bicara. Seperti dikatakan Jacques Ranciere dalam Dissensus: On Politics and Aesthetics (2010), demokrasi adalah sebuah paradoks, di mana pandangan kekuasaan oleh rakyat (demos) justru adalah lukisan muram rakyat yang memiliki kekuasaan, tetapi tak ada yang memberi mereka hak untuk menggunakannya.

Rakyat diperlakukan sebagai populasi dan tubuh politik tak bernama. Mereka adalah surplus sosial yang dibangun oleh orang-orang tak punya kualifikasi untuk bersuara sehingga memerlukan wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

Kedaulatan rakyat selama ini tak lain dari kekuatan tanpa eksistensi, yaitu eksistensi suplemen dari mereka yang dihitung tetapi tak masuk hitungan, yang dibagi tetapi tak punya bagian, yang punya hak suara tetapi tak dapat bersuara.

Konsensus politik selama ini menjadi alat normalitas politik, yang melaluinya dibangun partisi antara apa yang diterima umum dan menjadi ukuran kualifikasi dalam politik serta apa yang tak umum. Konsensus menyingkirkan yang tak umum ini dari ruang politik, sebagai bagian dari yang tak memiliki kualifikasi: itulah rakyat! Karena itu, konsensus politik kian membungkam suara rakyat yang tak umum itu.

Esensi politik adalah disensus, yaitu membuat tampak segala yang disembunyikan, menyuarakan segala yang dibungkam, menjadikan terang segala yang gelap. Esensi politik adalah mengganggu yang umum sebagai produk konsensus palsu, dengan menampakkan apa yang disembunyikan dari kamar gelap politik, memberi nama apa yang tak bernama, dan membuat bersuara segala yang dibisukan.

Akan tetapi, fungsi mengganggu ini tak bisa diharapkan pada partai politik karena ia menjadi bagian dari normalitas itu sendiri, dengan segudang kepentingan yang dibangun di balik normalitas itu.

Fungsi mengganggu itu kini hanya bisa diharapkan dari demos agar kekuasaan nyata rakyat dapat berfungsi. Fungsi nyata demos adalah menjaga agar ketepercayaan (trust) menjadi fondasi dari demokrasi, dengan secara permanen menyuarakan suara-suara tak umum.

Distribusi kekuasaan

Demokrasi hanya berfungsi apabila distribusi kekuasaan yang diperebutkan di antara elite politik (pada proses pemilihan umum) diimbangi oleh kekuasaan tandingan dari rakyat dalam aneka bentuknya.

Demos harus diberdayakan, bila demokrasi masih dipahami sebagai kekuasaan dari rakyat. Demokrasi tak hanya urusan legitimasi kekuasaan melalui pemilu jujur dan adil, tetapi urusan kepercayaan yang mampu dibangun terus-menerus di antara penguasa dan yang dikuasai.

Pierre Rosanvallon, di dalam Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (2008), menyebut kekuatan rakyat ini sebagai demokrasi tandingan (counter democracy). Kekuatan ini tidak dibangun melalui institusi partai, tetapi di dalam kekuatan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri. Ini hanya bisa dicapai dengan mengintensifkan fungsi surveillance warga atas penguasa, yaitu secara permanen mengawasi, memonitor, dan menyelidiki setiap gerak-gerik penguasa.

Melalui demokrasi tandingan, kekuasaan rakyat tak sekadar ditunjukkan secara formal melalui hak suara (right to vote) dalam pemilu, tetapi lebih penting lagi hak bersuara (right to speak).

Kepercayaan dibangun di antara penguasa dan yang dikuasai melalui mekanisme “tekanan permanen” terhadap pemerintah, baik berupa demonstrasi, petisi, atau solidaritas kolektif, sebagai fungsi pengawasan, penyelidikan, penyingkapan, dan penilaian terhadap setiap tindakan mereka.

Demokrasi emansipatif

Demokrasi abad informasi dan digital tak bisa lagi bertumpu pada permainan kekuasaan di kalangan para elite politik, yang di dalam kamar gelap melakukan hitung-hitungan, negosiasi, dan konsensus palsu, tanpa menyertakan rakyat secara nyata.

Keterbukaan informasi tak nyaman lagi bagi para elite politik busuk karena kekuatan informasi demos yang kian dahsyat. Inilah kekuatan dahsyat komunitas virtual seperti WikiLeaks, yang mampu menelanjangi konsensus busuk lintas negara.

Demokrasi hanya bisa dibangun apabila suara antagonis dan tak umum dari rakyat didengar karena itulah esensi dari yang politis. Seperti dikatakan Chantal Mouffe, dalam The Return of the Political (1993), negosiasi dan konsensus rasional di antara elite politik selama ini melenyapkan seluruh dimensi kekuasaan dan antagonisme dari yang politis, sebagai “ruh” politik itu sendiri.

Yang politis ini tak melulu milik partai politik, tetapi segala gerakan bersuara antagonis: gerakan antikorupsi, feminisme, lingkungan, dan subkultur.

Akan tetapi, energi antagonisme itu selama ini tak mampu digerakkan oleh partai politik sebagai institusi karena ia mensyaratkan keteguhan pada perjuangan ideologis bukan kekuasaan seperti yang banyak terlihat sekarang.

Ironisnya, orang-orang partai justru terperangkap dalam perburuan kekuasaan dengan meminggirkan ideologi: “Apa pun ideologinya, yang penting kursinya!” Dalam kondisi demikian, partai sebagai institusi politik tak dapat diharapkan menjadi pilar pembangun yang politis.

Harapan yang tersisa adalah pada demos, yaitu siapa pun yang mampu menyuarakan pandangan antagonis terhadap kemapanan, melalui penyelidikan, pengawasan, protes, demonstrasi, atau petisi, semata agar makna politik tetap terjaga.

Jika tidak, politik tak lebih dari sebuah administrasi kekuasaan dalam kamar gelap demokrasi, di mana setiap konsensus hanya berujung pada obyektivikasi rakyat itu sendiri, yaitu demos yang akan selamanya menjadi yang dihitung tetapi tak pernah masuk hitungan, yang dibicarakan tetapi tak pernah mendapat kesempatan bicara, yang punya hak suara tetapi dibuat tak pernah bersuara.

Oleh: Yasraf Amir Piliang, Ketua Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD-Institut Teknologi Bandung